清水寺までの寄り道

前回は京都駅から八坂の塔まで上がり、

八坂庚申堂まで来ましたね。

ちょっと上り坂がしんどかったかな。

でも、まだメインディッシュの

清水寺へは到着していません!

寄り道しながら清水寺を目指します。

今回のラインナップは、以下の通り。

・八坂庚申堂→「清水寺」へ

・「胎内巡り」で暗黒の世界へ

・「清水の舞台」から飛び降りる!

・「地主神社」

縁結びだけじゃもったいない!

14:00 八坂庚申堂→「清水寺」へ

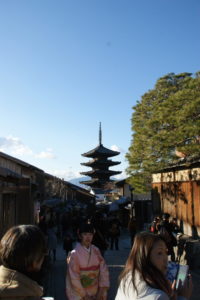

坂を上ると八坂の塔に突き当たります。

その脇を右に抜けて、

いよいよ清水寺を目指します。

ぐんぐん坂を上っていきますよー。

おっと、その前に最後の寄り道。

ちょっと後ろを振り返ってみてください。

2時間ドラマで演者さんたちが

よく歩いている道。山村紅葉さんとかw

これを見ただけでお腹いっぱいと言う人は

数知れず。

ガイドブックの表紙なんかも

ここからの眺めを採用しています。

産寧坂(さんねんざか)の階段を上がり、

突き当りを左へ。

更に上っていくと、ついに!

清水寺へ到着!

いやほんと、お疲れ様でした。

清水寺についてすぐに見えるのは仁王門ですね。読んで字のごとく、門の両脇に仁王様が立っておられます。

仁王門に向かって左手には馬駐(うまどめ)があります。今で言うタクシー乗り場といいますか、ロータリーみたいなもんですね。

「どんなにエライ人も、ここで馬を下りて一般人と同じように歩いてお参りしてね」ということですね。さすがお寺。何の変哲もない厩舎のように見えますが、これでも重要文化財ですw

「胎内巡り」で暗黒の世界へ

本筋に戻って清水寺をお参りしていきましょう。

清水寺は結構広い上に見所も多いので、

グループで回られる場合は

1時間くらいは見ておいた方がよろしいかと。

さて、仁王門をくぐって拝観料を支払います。

そこからしばらく行くと、何やら人だかりが。

「胎内巡り」って書いてありますね。

こちらは随求堂(ずいぐどう)と呼ばれる建物で2000年にできたばかりで歴史は浅いですが、胎内巡りができるので、是非入ってみてほしいです。

胎内というのは、お母さんのお腹の中のことです。ここではお祀りされている大随求菩薩さまの胎内にお邪魔することになります。・・・実際は、暗い洞窟です。

拝観料とは別に100円を支払って、細い階段を下りていきます。外が明るかっただけに、中は完全に真っ暗です。ぼくの鳥目を差し引いても、真っ暗闇です。本当に何も照明もありませんから!盛ってないですよ!w

壁には手すりの代わりに巨大な数珠が設置されており、それを手繰りながら進んでいきます。すると終盤にぼんやりと光る石があります。そこに手を添えて、1つだけお願いをしてください。そのお願いを聞いて下さるそうです。

滞在時間はほんの2~3分程度ですが、暗闇にいるというだけで、時間は長く感じるものですね。

「清水寺」清水の舞台から飛び降りる?

「清水の舞台から飛び降りるつもりで」

なんて言葉もあるくらいですから、

清水の舞台は有名ですよね。

ここから飛び降りるのは決死の覚悟が必要です。

下はアスファルトやし、絶対死ぬよな・・・

事の発端は「今昔物語集」に収録されている

「検非違使忠明(けびいしただあきら)」に

登場したことからかと。

検非違使というのは、今で言う警察組織ですね。

恐らくこれが、資料に残っている限りでの

最古の由来のはずです。

~「検非違使忠明」~

昔、忠明という警官がいました。忠明が若かった頃、地元のヤンキーグループに取り囲まれ、刀で切り殺されそうになりました。逃げて逃げてたどり着いたのは、清水の舞台でした。

今のヤンキーは拳で語り合うのがカッコイイ!という風潮ですが、当時は武士が台頭していた時代。下っ端だったとしても帯刀していたわけですね。拳を振り上げる、あるいはナイフを取り出す代わりに、刀を抜いて斬りかかろうとしていたわけです。いつの時代も、ヤンキーは怖いですね・・・。

さて、目の前には刀を舐めるヤンキー、ヘラヘラ笑うヤンキーと色とりどりのヤンキーたちが忠明ににじり寄る。後ろは清水の舞台、ていうか断崖絶壁。忠明、絶体絶命!その時、そばに落ちていた板切れが忠明の目に留まります。忠明は考えた。

「これ、脇に挟んだら、飛べるんじゃね?」

どのみち、このままでは殺されてしまうのです、それならいっそ飛んで生きることに賭けてみよう、となったんですね。忠明さん、だいぶ追い詰められてますね。ww

そして思い切って飛んだ!崖下までは12メートル以上あります。落ち方次第では死んじゃう!しかし、忠明の板切れの下で風がとどまり、忠明はふわふわと崖下へ下りていったそうな。ヤンキーたちは崖下を眺めて、茫然。そりゃそうだ。

不思議なこともあるものですが、それは忠明が飛び降りるときに、こう願ったおかげ。

(観音様、こんな死に方はさすがに嫌っす。どうかお助けください!)

だから無事に逃げられたそうな。

ここから観音様のお力にすがって、願掛けとして飛び降りる人が後を絶たなかったそう。

ちなみに、清水の舞台から飛び降りた人数の

記録が残っています。

生存率は、驚きの85%!結構生きてる!w

※追記

現在、清水寺では改修工事を行なっています。2020年3月(予定)までかかる見通しです。今回紹介した清水の舞台には思いっきり足場と幕がかかっています・・・。もちろん、工事中も舞台には入ることができますし、ご本尊の十一面観世音菩薩にはお会いできるそうです。ただ外から見ても幕がかかっていては、写真映えもしませんね。残念。

でもぼくはあえて工事中の清水寺へお参りしました。足場の組み方というか、素材に感動しました。

足場の基礎も木で組んでるんですよ?この時代に。お寺の雰囲気を壊さないためなんでしょうか。素晴らしい心意気です。

【 清水寺 】

所在:京都府京都市東山区清水1丁目294

Tel:075-551-1234

HP:https://www.kiyomizudera.or.jp/

14:20 「地主神社」

縁結びだけじゃもったいない!

縁結び、お好きでしょう。

女の子なら地主神社を外すわけには

まいりますまい。

恋みくじから恋占いの石まで、何でもござれ。

え、お寺の境内にどうして神社があるのかって?

それはね、聖徳太子が仏教を

輸入したことから始まった、

神仏習合という・・・

あれ、興味ない?w

恋占いの石

これが恋占いの石。

あまたの恋の戦士が己の恋愛成就を

願うべく挑み、散っていったという。

【 占い方 】

目をつぶったまま手前の石からスタートして、

向こうの石までたどり着けたら、恋が叶う。

うーん、恋占いの石というより、

たどり着く前に他の観光客にぶつかる石w

人の少ないタイミングで、挑戦してみてください。

ぶつからないよう、くれぐれもお気をつけて。

「いのり杉」は「呪い杉」?

さて、もしお時間が許せば、境内奥にある

大きな杉の木も見ていってください。

この杉の名前は、「いのり杉」

別名、「呪い杉」

丑の刻参りって、わかります?

藁人形に釘を打ち付ける、アレです。

杉の肌を見てみると、

今もなお釘の跡が確認できます。

ていうか、釘、残ってるやん・・・

落語の廓(くるわ)話や浄瑠璃の『曾根崎心中』を聞くと、やはり女性の願いって叶えられないことの方がずっと多かったんでしょうね。時には政治の道具になったり、時には神に仕えて結婚できなかったり、せっかく偉い人のところに嫁いでも正妻にはなれなかったり、正妻であってもお妾さんに旦那さんの愛情を奪われてしまったり。

え、何これちょっと辛すぎませんか。うう。

それでも懸命に夫を支え、子を育て、家庭を切り盛りして一生を終えていく。女性がしたたかなのは、この社会の在り方が育て上げたもののように感じます。まさか自由恋愛が許される時が来るなんて想像もできなかったでしょう。男女同権になりつつある現代を見たら、彼女たちも浮かぶ瀬があるでしょうか。

※地主神社のみの拝観はできません。清水寺で拝観料をお支払いいただき、清水寺のお参り後にご参拝ください。

【 地主神社 】

所在:京都市東山区清水一丁目317

Tel:075-541-2097

HP:http://www.jishujinja.or.jp/

さて、中編はここらでお終いにして、

後編はちょっぴり恐い京都をお届けします。

魔都・京都編をお楽しみに。

・・・前編、後編はこちら・・・

最近のコメント