節分祭ハシゴ旅!後編

まさかのラブレター騒動で

結構文字数を食ってしまいました。

後編ではちゃんと車を当てにいきますよ!

今回のラインナップは、以下の通り・・・

・「聖護院」で山伏ジョーク

・「積善院」の人食い地蔵

・「吉田神社」は節分祭の最大手!?

「聖護院」で山伏ジョーク

須賀神社から歩いて1分。

「聖護院(しょうごいん)」へ

やってきました。

前編でもありましたけど、

聖護院といえば八ッ橋ですね。

当たり前ですけど、八ッ橋の前に

聖護院はお寺です。

それも修験者たちのお寺として有名なんです。

境内に入る前から、山伏の方々が

あちこちにいらっしゃいます。

このおっちゃんは山伏ではありません。

甘酒売りのお客引きですw

それにしても天気が悪いな!w

この日は雨が降ったりやんだりで

傘を差そうか差すまいか微妙な感じでした。

そしてお堂の上にいらっしゃる方、

ずっとマイクパフォーマンスをされています。

「山伏といえば、法螺貝。昔から『法螺を吹く』なんて言葉がありますね。あれは嘘つきという意味ではありません。小さなことでも大げさに言うという意味です。法螺というのは小さな音を大きく鳴らして、色々な合図に使ったわけです。そこから生まれた言葉なんでしょうね。法螺貝をラッパみたいにして吹いて、『そろそろ出発するよ』とか、『ここにいるよ』なんて合図に使ったわけです。まあ、今で言うトランシーバーみたいなもんですねえ。ああ、トランシーバーなんて最近は使わへんか!はっはっは」

・・・静まる会場。w

気を取り直して、境内を散策します。

境内の外から何やらシャンシャン聞こえてきます。

サンタクロースでも来るのかと思いきや、

パレードが行われていました。

色んな武器を持っていますね・・・

このあとも数十人の山伏が

続々と境内へ入っていきました。

何があるのかと辺りをうかがっていると、

どうやら護摩が行なわれるようです。

おお、これが燃えるんか。

護摩って、屋内の護摩壇で護摩木を燃やすものかと思っていたのですが、他のモノも燃やすんですね。

護摩は密教系の宗派(天台宗・真言宗など)が行なうもので、聖護院は天台宗の流れをくむ本山修験宗という修験道の一宗派です。修験道っていうのは、お坊さんが山で修行して悟りを目指すものですね。もともとは山岳信仰からくる神仏習合ですね。普通のお坊さんとは違う出で立ちをされています。

そもそも何で燃やすんやって話ですが、お供えしても天までは届けられません。だから燃やして煙にして、届けるわけです。

きっと盛大に燃えるんでしょうけど、

ハシゴ旅の途中なので先を急ぎます!

「積善院」の人食い地蔵

お次は積善院(せきぜんいん)です。

聖護院の境内と繋がっていますので、

徒歩0分です。

何やら奥に黄色い影がうごめいています。

彼らはもしかして・・・

めっちゃいはる!!

中には女性の山伏も!!

皆で般若心経を唱えていらっしゃいました。

黄土色の服を召していらっしゃる方も山伏?

ボーイスカウトに見えてなりません。

ここへ来たのは節分祭とは関係なく

人食い地蔵を見に来たのですが、

お地蔵様はこの奥にいらっしゃるんですよね。

お参りしづらいなあw

お堂を左に逸れて、奥へ進みます。

背後からお経の大音声が聞こえます。

すいません、お邪魔しまして・・・

この奥の左手の隠れているところに

人食い地蔵がいらっしゃいます。

撮影禁止だったので、遠くからですみません。

そもそも人食い地蔵て、怖すぎません?調べたところ、人を取って食うわけではなさそうです。

元々は崇徳院地蔵(すとくいんじぞう)と呼ばれており、その名が転じて

「すとくいん」→「ひとくいん」→「ひとくい」になったとのこと。ちょっと無茶な気もする。w

崇徳院と言えば、京都の町に未曽有の大厄災を起こした無念の怨霊(まあ、こじつけやと思いますが)。時代は平安までさかのぼります。

平安末期に起こった跡継ぎ争い、「保元の乱」。中学校の教科書にも載っていたので、聞いたことはあるはず。

保元の乱

後白河天皇vs崇徳上皇

何がややこしいって、源氏と平氏が入り混じって戦ったことかも。源氏vs平氏はこの後の「平治の乱」や「壇ノ浦の戦い」になってからですね。とにかく源氏内での揉め事が多すぎた・・・。ロード・オブ・ザ・リングばりに長くなるので割愛しますね。

話は戻って、保元の乱の勝者は後白河天皇でした。あっという間に決着がついたそうです。その後、崇徳上皇は讃岐へ流刑に。流された後はおだやかに過ごしたそうですが、なぜこんなに怨霊伝説が残っているのかというと、亡くなる間際に放った一言が大きく影響しています。

「我、日本国の大魔縁となり、皇を取って民とし民を皇となさん」

「この経を魔道に回向す」

えっ、恐っ

しかも亡くなるまで爪と髪を切らずにいたとか。亡くなった後も棺から血があふれて止まらなかったとか。

でもホンマにこんなこと言うたんですかね。

全部「保元物語」のフィクションな気もします。

ちなみに崇徳上皇は先日ご紹介した

安井金比羅宮にお祀りされています。

一風変わった縁切寺

よろしければ以下からどうぞ。

「吉田神社」は節分祭の最大手!?

京都大学の隣にある吉田山。

その頂上付近に「吉田神社」があります。

吉田神社

この神社の何がすごいかというと、ここにお参りすると全国にいる八百万の神々全てにお参りしたことになるという、ちょっとやりすぎな神社です。w

八百万の神々を祀っているということですが、その背景には「全国の神社を吉田神社の支配下に置こう」という当時の神官たちの思惑があったことがあります。だから実際にはどうなのかはわかりません。管理は卜部氏が行なっていました。後の吉田家ですね。

卜部、吉田と聞けばピンときた人もいるかもしれません。

卜部兼好(うらべかねよし)、またの名を

吉田兼好(よしだけんこう)

日本三大随筆の一つである『徒然草』の著者です。「徒然なるままに~」の書き出しのアレです。中学校で習いましたよね。彼はこの吉田神社の神職の家系の出なんです。エリート家系だったはずが、三十代で突然の出家。平安中期から始まった、世は正に大出家時代!w

遁世者・数寄者になったのは、やっぱりエリートというバックボーンがあってこそなのかもしれません。

吉田神社の節分祭 気になる景品は

さて、話は節分に戻ります。

京都の人に節分について尋ねると

多くの方から吉田神社の名前が出てきます。

神社としても素晴らしいところなのですが、

それ以上に有名になった所以があるようです。

吉田神社の福豆はこんな感じ。

1つ300円で購入できます。

今年は5つ買いました・・・!

今年の景品を見に行ってみましょう。

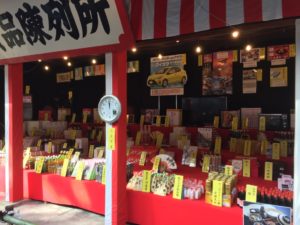

ドドン!

今年もやっぱり自動車がある!!

ちょっと写りきらないんですが、

これで半分くらいです。

めちゃめちゃ景品があります。

これだけあれば当たりそうなものですが、

ぼくはまだ何も当たったことがありません!

どんだけ倍率高いねん・・・

当選発表はまだなんですが、

当たったらご報告しますね!

報告がなければ、そっとしておいてね。w

前編は、こちらから・・・

最近のコメント